アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所

所長・舘林恵 共同所長・倉成英俊

きっかけは、お仕事でご一緒した先生の一言でした。

「よく考える方法。みんなで話し合ってまとめる方法。探していたら、それが広告業界にあった。」

発想力を持ち、グローバルで、多様な人と協働する。そして、答えのない時代の中で、未来を切り開いていく。

そんな力を持つ次世代の育成のために、一方通行ではない能動的教育手法「アクティブラーニング」の導入が急がれている今。私たちがお役に立てるならばと、アクティブラーニングに使えるノウハウを教育界に提供することにしました。様々なプロジェクトで教育に携わってきた実務経験者でチームを組織、コミュニケーション領域での発想メソッドや社会貢献活動での経験を体系化し、学校との共同研究を進めていきます。

この研究所の特徴は、名前に入っている「こんなのどうだろう」の一文に集約されています。過去にはこんなやり方があった、世界にはこんな方法もあると、リサーチする。我々はこんな方法を作ったがどうだろうと、アイデアを提案、議論し、共有する。異業種のやり方も教育に応用、新しい方法を創発し、試してみる。

各地域、学校、クラス、生徒に合うものを多様な選択肢から選べるようにする。

つまり大人も「1つの決まった正解を求めない」、「いろんな人の意見を取り入れて新しいモノを生み出す」といった、アクティブラーニングと同じ発想でやろうよ、ということです。そして、海外の手法の直輸入などではなく、日本に合う教育を、みんなで作っていく。日本らしいオリジナルな人材、そして未来は、それでこそ生み出されるはずですから。(アクティブラーニングという言葉自体も、定義をいじるだけじゃなくて、ピッタリくる日本語に変えるべきとも思います。)

正解のないクリエーティブ教育で、日本オリジナルな教育を面白くするために。様々な方と、まさに「アクティブ」に、「こんなのどうだろう」と作り上げていきたい。そう考えています。

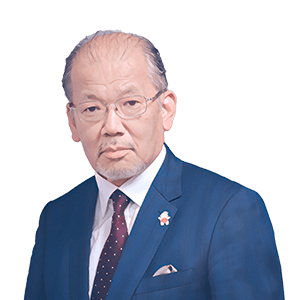

小金井市教育委員会教育長

大熊 雅士

新しい学習指導要領に改訂されました。その中で、授業の改善の視点として、「主体的、対話的で深い学び(アクティブラーニング)」がようやっと示されました。実は、世界の教育は、1989年以降グローバリゼーションの進行という波が押し寄せ、一斉授業の基盤が崩壊し、探求と協同の学びへ転換されていきました。その間日本では学習指導要領が何度も改定されましたが、教える内容は変化したものの、授業スタイルは大きく変化することはなく、教師による講義形式が主流のままでした。この点で、日本の教育は世界から取り残されていたのです。

今、全世界に、次の大波としてAIやIoTが押し寄せています。また、生成AIがその変化に拍車をかけているといった状況です。

変化の激しいこれからの世の中は、これまでの知識をいくら身に付けたとしても、自分らしく生きていくことはできないでしょう。これからの子供たちは、目の前に立ちはだかる課題を自分事化して、解決に当たり試行錯誤するとともに、協働で問題解決する力を身に付ける必要があるのです。

このため現在の学校では、様々な授業変革に向けた実践が行われています。確かに子供同士の話し合いの場は増えたような気がします。すぐに先生が教えないで子供たち自身で考える場面も増えた気もします。しかしながら、「よく考えよう。みんなで話し合って決めよう。」と先生がアドバイスする姿もよく目にするたびに、これで本当にこれからの世の中を生きていく力が育つのか不安になっていたことも事実です。

そんな時、ふと気づいたことがありました。それは、15年前からかかわっていた東京学芸大学と電通の産学共同研究である「広告小学校」の教材でした。この教材を作成するときの電通での会議の進め方は、すでにアクティブラーニングに必要なノウハウが内包されていたことです。それらを取り入れて作られた教材「広告小学校」では、単に、「ただ考えなさい」と言うことはなく、考え方のスキルをしっかりと活用させるとともに、考えを収束する具体的な方法も示していました。これらはすべて、実際に創造するプロが活用している「考え方」の考え方でした。

これからの授業変革は、企業が実際に使っている考え方や発想法を取り入れて、変革を進めることが大切なのであると思えたのです。

この事に気が付いて、もう一度学習指導要領を読んでみると、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、 社会と連携・協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む」と示されているではありませんか。

これからの学校教育は、企業で培ってきたノウハウを学校教育が積極的に取り入れていくことが大切なのです。

それが、世界に通用する新しい学力となるのだと思いました。未来を自分らしく生き抜くことができる子どもを育てる教育の実現に向けて、この研究所が発信する様々なアイディアが、これから学校教育が進むべき「道しるべ」になると確信しております。

2015年の研究所の立ち上げから、

研究校との実験授業、

お問い合わせいただいた学校との授業開発、

企業との共同プロジェクトなどなど、

これまで、こんなのどうだろう?と

いろいろと実践してまいりました。

その中で、さまざまな学校や企業でも

活用できそうなサービスが生まれました。

ここではそのサービスたちを、

事例を交えてご紹介しております。

「こんなこと、一緒にできるかな?あんなこと、

お願いできるかな?」と

お考えの方は、

一度ご覧いただけると

「あ、できるかも。お、お願いしてみよう!」

となっていただけると思います。

さーびす実績

教育関係

高崎商科大学、佐賀大学、阪南大学、大阪音楽大学、武蔵野美術大学、十文字女子学園大学、立命館大学、

長岡造形大学、金沢工業大学、金沢星陵大学、熊本学園大学、京都芸術大学、北海道教育大学岩見沢校、

愛知みずほ大学、昭和女子大学、静岡県立大学、千葉商科大学、岩手大学、日本大学、

津田塾大学、東京外国語大学、東京女子大学、長野県立大学、立教大学、國學院大學、早稲田大学、大阪音楽大学

東京都立多摩科学技術高等学校、神奈川県立元石川高校、長野県諏訪実業高等学校、

第一学院高校、大阪府立金岡高等学校、長野県松代高校、佐賀商業高校、兵庫県商業教育協会、

長野県丸子修学館高等学校、群馬県立伊勢崎清明高等学校

岐阜県本巣市立根尾中学校、大阪府初芝富田林中学校、埼玉県立伊奈学園中学校

中央区立明石小学校、八王子市立弐分方小学校、横須賀市立大楠小学校

schoo WEB-campus、アオイゼミ、湘南ゼミナール、日本能率協会、子ども大学かすかべ、

ICT全国大会、電通育英会、品川区教育委員会、佐賀県教育委員会

ミネルバ大学、たけし日本語学校(ベナン)、復旦大学(上海)、中国伝媒大学、

深圳大学、フィリピン広告フェスティバル、Spikes Asia Academy

and more...

企業/官公庁/自治体

飲料会社、不動産会社、化粧品会社、人材広告会社、コンサルティング会社、

食品会社、精密機器製造会社、出版社、旅行会社、UNESCO、中華人民共和国教育部

and more...

メディア掲載

日本テレビ、フジテレビ、群馬テレビ、サガテレビ、 BS-TBS、NHK、

J-WAVE、RKBラジオ、渋谷のラジオ、FM Yokohama、TOKYO FM、

朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、岐阜新聞、上毛新聞、佐賀新聞、日本教育新聞、日本経済新聞、

Forbes Japan、Discover Japan、宣伝会議、Resemom、JMA機関誌、企業と広告、

ベネッセ教育総合研究所、子どもの習い事.net、日経doors、Advertimes、電通報、小学館

受賞歴

2020 「変な宿題」 グッドデザイン賞

2020 「弘道館2」 キッズデザイン賞審査員長特別賞

2017 「ナージャの6ヶ国教育比較コラム」キッズデザイン賞協議会会長賞

2016 「グローバルの授業」JICA グローバル教育コンクール審査員特別賞

アクティブラーニングを様々な形で実践してきた、特別研究チームです。

-

倉成 英俊

Hidetoshi Kuranari

-

舘林 恵

Megumi Tatebayashi

-

キリーロバ・ナージャ

Nadya Kirillova

-

大山 徹

Toru Oyama

-

本田 晶大

Masahiro Honda

-

野田 千尋

Chihiro Noda

-

飛田 智史

Tomochika Hida

-

関島 章江

Norie Sekijima